Avenir de la médecine évolutionniste

dernière mise à jour le 07/04/2025

L’avenir de la médecine évolutionniste : stimuler l’innovation en biomédecine et en santé publique

Points clés

- La médecine évolutionniste peut appliquer les connaissances de l’évolution et de l’écologie pour susciter l’innovation en biomédecine et éclairer des politiques de santé efficaces.

- Une cartographie systématique est nécessaire pour identifier les modèles animaux de vulnérabilité, de résistance et de contre-résistance à la maladie susceptibles de conduire à de nouveaux traitements cliniques.

- La dynamique évolutionniste devrait également guider le développement de nouvelles approches thérapeutiques qui ciblent la résistance aux traitements des cancers et des infections.

- De nombreuses maladies humaines modernes résultent d’un décalage entre l’écologie de notre évolution et celle de nos environnements modernes, tandis que d’autres résultent de l’histoire de vie – ces connaissances ont des implications importantes pour les politiques de santé publique et de prévention.

- Une gestion efficace de la pandémie de COVID-19 (SRAS-CoV-2) et des futures épidémies zoonotiques nécessite l’application de théories évolutionnistes pour comprendre et modéliser la dynamique des infections et créer des modèles de scénarios futurs.

- Les principes évolutionnistes peuvent également être utilisés pour comprendre et aborder les aspects du comportement humain qui entravent l’innovation biomédicale et la santé publique (par exemple, l’hésitation à se faire vacciner).

Introduction

La médecine évolutionniste (parfois appelée médecine darwinienne) applique les connaissances de l’écologie et de l’évolution pour informer, orienter et améliorer la recherche biomédicale, la santé publique et les soins cliniques. L’article de Williams et Nesse en 1991 (1) a décrit la vulnérabilité à la maladie comme le produit de processus évolutionnistes (2, 3). Bien que la médecine évolutionniste n’occupe pas encore une place centrale dans les programmes d’enseignement médical (4, 5), elle fournit à un public croissant de cliniciens, de chercheurs, d’étudiants et de décideurs un cadre pour comprendre comment les connaissances évolutionnistes peuvent éclairer l’éducation médicale, la pratique clinique et la santé publique. Ce qui reste nettement moins exploré, c’est le potentiel des diverses approches de la médecine évolutionniste pour accélérer l’innovation biomédicale.

Nous décrivons ici les domaines de recherche biomédicale dans lesquels les approches évolutionnistes continuent de susciter l’innovation (Encadré 1) et proposer un programme de recherche pour étendre ces travaux (Encadré 2). Les connaissances évolutionnistes renforcent le travail des biologistes du cancer, des développeurs de vaccins et de bien d’autres, et dans plusieurs domaines, ces connaissances bouleversent déjà les orthodoxies, remettent en question les approches de longue date et produisent des approches thérapeutiques passionnantes et nouvelles (6, 7). Les nouvelles perspectives qui émergent de ces recherches et innovations éclairées par l’évolution illustrent leur potentiel et peuvent aider à créer une feuille de route pour les travaux futurs.

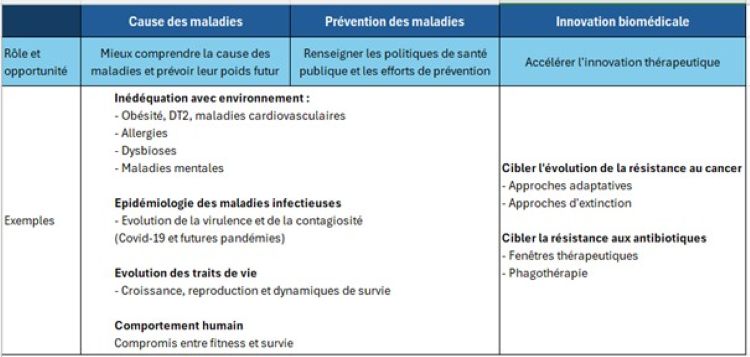

Encadré 1 La médecine évolutionniste offre de nombreuses possibilités de comprendre les causes des maladies, d’améliorer leur prévention et d’accélérer l’innovation biomédicale – nous nous concentrons sur les aspects résumés ici.

Encadré 2 Sélection de priorités de recherche représentatives en médecine évolutionniste pour relever les défis à fort impact en matière de santé humaine et de santé publique.

La diversité de la vie contient d’inestimables modèles pas encore reconnus comme tels. En se concentrant sur l’interdépendance dynamique des organismes biologiques et des environnements, la médecine évolutionniste redéfinit la pathologie et les mécanismes de lutte de l’organisme en termes de résistance et de contre-résistance. Sans un cadre évolutionniste, ces connaissances – et les gains potentiels pour les patients – ne peuvent se concrétiser.

La découverte de l’inévitable résistance aux antibiotiques et anticancéreux est le premier grand succès de la médecine évolutionniste qui a transformé notre compréhension de l’histoire naturelle de la maladie elle-même (3). Une optique évolutionniste est nécessaire pour identifier des stratégies de lutte contre ces résistances thérapeutiques. Par exemple, considérer le cancer comme un problème écologique de contrôle des cellules qui « trichent » au sein des systèmes coopératifs de la vie multicellulaire, au détriment de l’organisme. La phagothérapie peut nous aider à détourner la résistance aux antibiotiques, à la condition de prévenir aussi la résistance aux phages.

De nombreuses pathologies humaines modernes résultent de décalages entre les écologies anciennes, dans lesquelles une grande partie de la physiologie humaine a évolué, et nos environnements modernes. Le concept d’histoire de vie met l’accent sur la compréhension des trajectoires et des environnements de développement historiquement importants afin de contextualiser les décalages qui peuvent créer une pathologie. Connaître ces inadéquations environnementales est important pour définir les politiques de santé publique.

La médecine évolutionniste est indispensable pour la lutte contre les futures zoonoses. L’expérience acquise pendant la COVID-19 a souligné l’importance fondamentale du comportement humain pour le succès des réponses médicales et de santé publique aux pandémies. Par exemple, la résistance humaine à l’utilisation de nouvelles innovations biomédicales – qui se manifeste par une hésitation à se faire vacciner – a sapé l’efficacité des vaccins à ARNm contre la COVID-19. Ainsi, pour appliquer correctement les nouvelles connaissances écologiques et évolutionnistes, nous devons comprendre ces formes de résistance humaine et comment les surmonter. La clé pour cela est de reconnaître que la sélection naturelle vise à maximiser le succès reproductif au cours de la vie, et non la survie, et que les humains sont extrêmement hétérogènes – ce qui signifie que les solutions « universelles » ne résoudront aucun problème substantiel, y compris celui de la méfiance vaccinale.

Les chapitres suivant expliquent comment les approches écologiques et évolutionnistes ont un potentiel énorme – et encore inexploité – pour améliorer la santé et le bien-être humains.

L’adaptation comme innovation

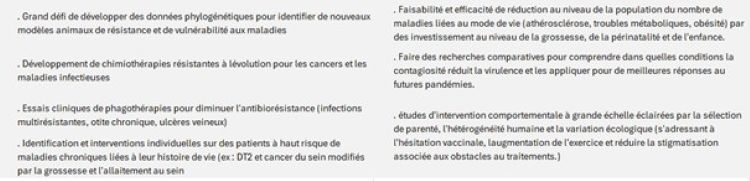

Les adaptations physiologiques offrent les exemples les plus remarquables de biodiversité que l’on trouve dans le monde naturel (8). Les systèmes physiologiques variés et complexes d’autres animaux peuvent contenir des mécanismes de résistance qui ont des implications importantes pour la santé humaine (Graphique 1). Les processus évolutionnistes ont produit de nombreuses adaptations physiologiques uniques qui améliorent les capacités des animaux à survivre et à prospérer dans des environnements extrêmement variés (8). Certaines adaptations semblent avoir été motivées par la sélection naturelle pour conférer une protection contre des pathologies humaines courantes, notamment les infections, les cancers et les maladies cardiovasculaires (8, 9). Cette diversité phylogénétique fournit d’innombrables modèles physiologiques de résistance à des maladies dans d’autres espèces qui n’ont pas encore été étudiés systématiquement pour la recherche en santé humaine.

Figure 1 Certaines espèces animales ont des physiologies uniques qui peuvent conférer une résistance à une gamme de pathologies humaines modernes à fort impact (8). Ces adaptations physiologiques évoluées émergent en réponse à des défis extrêmes. L’identification des espèces et des physiologies uniques qui limitent la vulnérabilité aux maladies peut accélérer l’innovation biomédicale. Une approche systématique est nécessaire pour créer une carte phylogénétique complète de la vulnérabilité et de la résistance aux maladies.

Plusieurs facteurs ont limité cette quête. Premièrement, les chercheurs et les professionnels de la santé humaine sont peut-être peu conscients des vulnérabilités ou des résistances répandues dans l’arbre phylogénétique (10). Les échanges entre santé humaine et vétérinaire sont encore insuffisants et les défis à affronter ne sont pas les mêmes. Cependant, les pathologies associées aux modes de vie humains, athérosclérose et maladies cardiovasculaires, DT2, mélanome, le cancer du sein et du poumon, cataracte, arthrite et. Se retrouvent dans d’autres espèces (11, 12).

Nous avons des preuves solides que les maladies non transmissibles sont dues à nos pratiques néfastes : tabac, aliments transformés, sédentarité (13). Cela a encouragé à modifier nos modes de vie pour réduire les risques individuels. Mais il est une vulnérabilité qui a été occultée c’est celle qui celle qui résulte des processus adaptatifs qui ont façonné la physiologie de notre espèce, ainsi que de toutes les autres.

L’étude de la vulnérabilité spécifique de chaque espèce peut fournir des modèles animaux. Cependant un animal est aussi un individu qui peut avoir eu des expositions environnementales différentes de celles de ses congénères. La vulnérabilité est un trait caché qui ne devient apparent que lorsque la maladie apparaît, souvent en raison du profil génétique unique d’un individu et de ses antécédents d’exposition. Malgré ces difficultés, la recherche de modèles de résistance à diverses maladies est importante (14).

De la même façon que l’identification des adaptations évoluées chez d’autres espèces est importante pour la recherche clinique. En utilisant les analyses comparatives phylogénétiques, on pourra identifier des taxons particulièrement résilients ou vulnérables (15, 16). On peut aussi archiver des rapports d’autopsie d’animaux en captivité et en liberté (17).

Cibler l’évolution de la résistance dans le cancer

Bien traiter le cancer revient à détecter les cellules tricheuses. Nous pouvons utiliser les informations de la détection des tricheurs dans les sociétés humaines (18) afin d’élaborer et de tester des hypothèses pertinentes pour le traitement du cancer (19).

Malheureusement, de nombreuses cellules cancéreuses peuvent réévoluer avec des traits de coopération qui sont ensuite exprimés envers d’autres cellules cancéreuses, augmentant ainsi la viabilité de ces agrégations de cellules cancéreuses dans le corps (20). Les cellules cancéreuses sont essentiellement « pré-adaptées » pour pouvoir coopérer les unes avec les autres formant des amas multicellulaires qui développent des signaux de coordination avec les cellules qui les entourent (21). Les cellules cancéreuses métastasent souvent en groupes (22) qui font preuve d’une coopération transitoire (23), comme l’anticipe la théorie évolutionniste de la coopération (24, 25). En faut donc aussi développer des traitements et des stratégies de prévention qui sapent la coopération entre les cellules cancéreuses, comme d’interférer avec les facteurs d’adhésion ou les facteurs de signalisation utilisés par ces agrégations de cellules cancéreuses (20, 26).

Le cancer reflète une évolution somatique néfaste par le succès des tricheurs, mais inversement, l’évolution somatique est favorable dans l’exemple du système immunitaire qui crée d’innombrables variantes d’anticorps pour répondre rapidement à l’évolution des maladies infectieuses (27). C’est un exemple d’évolution somatique pour combattre les entités dont les intérêts entrent en conflit avec les nôtres. De plus, il peut y avoir des néoplasmes bénins qui peuvent « évincer » les néoplasmes malins en occupant de l’espace écologique. L’identification des mutations sous-jacentes à ces néoplasmes bénins peut offrir de nouvelles stratégies thérapeutiques.

Les traitements évolutionnistes du cancer doivent aussi considérer la trajectoire du cancer avant et pendant le traitement. Deux approches le permettent : la thérapie adaptative et la thérapie d’extinction. Les deux approches rejettent l’idée d’utiliser un médicament anticancéreux à forte dose aussi longtemps qu’il fonctionne, car une exposition prolongée à des doses élevées sélectionne les cellules résistantes.

La thérapie adaptative vise à stabiliser la taille de la tumeur et à maintenir une population de cellules sensible aux médicament pour un contrôle à plus long terme de la tumeur (28). Ceci est déjà utilisé dans le cancer de la prostate (29) et semble être une stratégies prometteuse pour le contrôle à long terme des cancers avancés.

La thérapie d’extinction consiste à stopper un médicament qui fonctionne encore pour le remplacer par un autre. Ceci est basé sur des principes dérivés de la biologie de l’extinction selon laquelle une diminution de la taille de la population, suivie de nouvelles perturbations écologiques, est souvent associée à l’extinction de la population (30, 31). Cette approche n’en est qu’à ses tout débuts en termes de tests et d’utilisation en clinique.

Parce que la thérapie adaptative et la thérapie d’extinction exploitent les informations sur l’évolution de la tumeur pendant le traitement, elles sont plus prometteuses. Car lorsque toutes les cellules d’un cancer sont résistantes, le cancer ne peut plus être traité (29, 32–34). La toxicité des médicaments est un autre problème qui affecte à la fois la mortalité et la qualité de vie des patients atteints de cancer. Les approches fondées sur l’évolution, telles que la thérapie adaptative et la thérapie d’extinction, pourraient résoudre car leur principe repose sur des doses beaucoup plus faibles (30).

Nous sommes sensibles au cancer parce que nous sommes des organismes multicellulaires, mais nous sommes également très résistants au cancer parce que nous avons subi des millions d’années d’évolution en tant que sociétés coopératives de cellules qui détectent et répondent efficacement à la tricherie cellulaire. Tous les organismes multicellulaires sont des sociétés de cellules fonctionnant en coopération précaire, et une approche évolutionniste et écologique peut aider à atténuer cette précarité. C’est pourquoi la thérapie adaptative et la thérapie d’extinction que la thérapie adaptative sont très prometteuses.

Cibler l’évolution de la résistance aux antimicrobiens

La force avec laquelle les médicaments antimicrobiens, les insecticides et les médicaments anticancéreux tuent leurs cibles est également leur faiblesse, car ils créent les conditions de la résistance à leur action (35).

La solution usuelle au problème de la résistance aux antimicrobiens consiste à trouver de nouveaux agents chimiques pour remplacer ceux qui ne fonctionnent pas. La durabilité de ce tapis roulant de découverte de médicaments n’est pas évidente, d’une part, les mécanismes de résistance se généralisent, comme les pompes d’efflux des bactéries qui sont capables d’expulser des toxines et des médicaments qui n’ont pas encore été inventés, d’autre part, les coûts de mise sur le marché de nouveaux produits peuvent paralyser la recherche (36, 37). Pour ces seules raisons économiques (38, 39), il faut essayer de résoudre le problème central : le processus évolutionniste lui-même.

Certaines innovations consistent simplement à faire un meilleur usage des médicaments existants. Les deux exemples historiques ont été découverte de schémas thérapeutiques évolutifs pour le VIH et la tuberculose (40–43). La bonne combinaison d’antiviraux ou d’antibiotiques peut rendre la barrière génétique à la résistance si élevée que tous les mutants restent sensibles à au moins un médicament. Par conséquent, il n’y a jamais de résistance à la combinaison. D’autres façons d’utiliser les médicaments consistent à les alterner dans le temps (cycles) ou dans l’espace (un patient, un hôpital ou une population). Bien que les niveaux de preuve de cette approche soient encore mitigés, il faut les développer (44–46).

Plusieurs essais cliniques ont révélé que les traitements se poursuivent souvent trop longtemps (47), alors que les études sur les animaux montrent que les schémas posologiques conventionnels sont trop faibles ou trop élevés (48, 49). À l’instar des thérapies adaptatives du cancer, il est nécessaire d’adopter de nouveaux dosages et classifications des médicaments qui tiennent compte des processus évolutionnistes (50, 51). En effet, il peut y avoir des situations où un patient vivra plus longtemps si aucune tentative n’est faite pour le guérir avec des antimicrobiens. La pensée évolutionniste fournit un cadre pour prendre une décision clinique angoissante (52).

Une approche complètement différente consiste à développer des chimiothérapies qui ciblent le processus évolutif lui-même. Il est tentant d’appeler ces médicaments « antiévolutionnistes ». Leur objectif principal n’est pas de tuer les organismes cibles (bien qu’ils puissent le faire), mais plutôt d’inhiber l’évolution de la résistance. La vitesse d’évolution de la résistance aux antimicrobiens, comme toute adaptation, dépend de la variation génétique présente et de la force de la sélection. Il est possible d’identifier des composés capables de réduire à la fois la variation génétique et la force de la sélection.

Le transfert horizontal de gènes de bactéries résistantes à des bactéries sensibles est un moyen rapide de propagation de la résistance aux antibiotiques. Une approche consiste à mettre au point des médicaments qui interfèrent avec les mécanismes de transfert génétique, tels que la conjugaison (53). Une autre approche serait d’utiliser des médicaments qui ne tuent que les bactéries ayant des mécanismes de résistance spécifiques. Utilisés surtout comme traitement adjuvant, ces médicaments réduiraient la résistance à un antibiotique usuel prescrit. La résistance à l’adjuvant ne se produirait pas parce que le mutant rare serait tué avant de pouvoir acquérir une résistance à l’adjuvant, et l’adjuvant ne sélectionne pas la résistance chez les bactéries sensibles, car il ne leur fait aucun mal.

Des médicaments peuvent également être utilisés pour réduire la force de sélection pour la résistance. Les anti-antibiotiques sont une approche. Ces composés inactivent tous les antibiotiques intraveineux qui atteignent le tractus gastro-intestinal pour prévenir la résistance des bactéries non ciblées. Cela permet de maintenir l’efficacité des antibiotiques dans le reste du corps, en éliminant la contagion de la résistance par le biais des microbes du microbiote intestinal (54). Cela est intéressant pour les infections nosocomiales où la résistance se propage rapidement (55, 56). Cela a été testé avec succès pour la vancomycine (56). Il en reste encore à découvrir au-delà des résines échangeuses d’anions existantes (56), des bêta-lactamases (57) et du charbon actif (58).

Les produits qui inactivent certaines productions chimiques de l’hôte pourraient également être une innovation. La sélection de l’antibiorésistance dépend aussi de la concurrence entre microbes sensibles et résistants chez le même hôte. Or les mutants résistants sont avantage chez un patient traité, car il réduit la pression compétitive des microbes sensibles au médicament (59–61). Or on a démontré que la limitation des ressources clés afin de renforcer la concurrence fait pencher la balance en faveur des microbes sensibles aux médicaments, permettant aux médicaments d’être curatifs même en présence de mutants résistants (62, 63). Cela soulève la perspective de médicaments adjuvants qui pourraient inactiver ou éliminer transitoirement les nutriments qui alimentent la compétition. Une protection similaire pourrait être obtenue en visant à réduire la charge pathogène pour soulager les symptômes tout en maintenant des sensibilités suffisantes pour supprimer la résistance de manière compétitive (64), analogue à la thérapie adaptative dans le cancer (50).

Phagothérapie

Les bactéries à Gram négatif étant résistants à plusieurs antibiotiques (65), il est important de concevoir de nouvelles thérapies antibactériennes. La « phagothérapie » utilise des bactériophages, ces virus qui infectent et tuent spécifiquement les bactéries. Cette approche a été élaborée pour la première fois au début des années 1900 (66, 67), antérieure à la découverte accidentelle des antibiotiques par Alexander Fleming en 1928. Jusqu’à récemment, la médecine occidentale a ignoré la phagothérapie comme alternative possible aux antibiotiques conventionnels, alors que cette méthode est utilisée depuis des décennies dans des pays comme la Russie, la Pologne et la Géorgie (68, 69).

Au cours de son cycle d’infection, un phage lytique va se fixer à un ou plusieurs récepteurs à la surface cellulaire des bactéries et délivrer son ADN ou son ARN au cytoplasme, subir une réplication virale via la transcription, la traduction et la réplication bactériennes. Puis, de nouvelles particules de phage, s’échappent du cytoplasme par lyse (mort) de la bactérie hôte. Ce processus est ensuite répété par les nouvelles particules de phage lorsqu’elles infectent d’autres cellules sensibles. Cette « auto-amplification » est un avantage de la phagothérapie sur les antibiotiques.

Cependant, il existe également une évolution de la résistance aux phages chez les bactéries cibles (70, 71). Les approches modernes de la phagothérapie devraient à la fois reconnaître et capitaliser sur cette certitude. La biologie évolutionniste nous apprend que les organismes développent des traits qui améliorent leur valeur adaptative, tout en souffrant simultanément d’une réduction des performances dans un autre trait (75–77). Ces compromis ont été observés dans des études classiques de phagothérapie chez la souris (73) où la résistance aux phages chez les bactéries imposer des coûts pour d’autres traits bactériens bénéfiques sur le plan thérapeutique, tels que la diminution de la virulence, la re-sensibilisation aux antibiotiques ou une plus difficile recolonisation des hôtes.

Les phages qui utilisent des pompes d’efflux d’antibiotiques comme récepteurs peuvent sélectionner des mutants bactériens résistants aux phages avec des pompes d’efflux altérées et plus sensibles aux antibiotiques (72). Les phages qui se lient à des facteurs de virulence structurelle tels qu’un antigène capsulaire peuvent sélectionner des mutants bactériens non capsulés résistants aux phages (73) qui sont moins virulents parce qu’ils sont plus facilement engloutis par les phagocytes de l’hôte (74).

La phagothérapie bénéficierait donc d’une approche de médecine évolutionniste. L’utilisation d’un certain phage devrait sélectionner l’agent pathogène bactérien cible pour développer une résistance aux phages, tout en subissant simultanément un compromis génétique spécifique qui serait utile sur le plan biomédical (72, 78, 79).

Si la liaison immédiate d’un phage lytique est connue pour s’associer à un facteur de virulence ou à un mécanisme de résistance aux antibiotiques chez la bactérie cible, cela devrait exercer une forte sélection pour que les bactéries mutent ou régulent à la baisse la ou les cibles de liaison au phage. Cette approche devrait être particulièrement utile dans le cas d’agents pathogènes bactériens opportunistes, car les bactéries pourraient développer une virulence réduite ou une résistance aux antibiotiques et continuer à prospérer dans un environnement écologique différent, par exemple le sol. Ceci est l’inverse d’une « course aux armements » pour une virulence croissante telle qu’une réponse à la pression vaccinale, comme le virus de la maladie de Marek chez les poulets (80). Ainsi, cette approche de la phagothérapie devrait être doublement efficace : le succès est obtenu lorsque les phages lysent la bactérie cible, mais aussi lorsque les bactéries développent une résistance aux phages parce qu’elles souffrent d’une virulence réduite ou d’une sensibilité accrue aux antibiotiques.

Plusieurs études récentes démontrent que la sélection pour une résistance aux phages peut rendre les bactéries cibles moins pathogènes, en raison d’un compromis impliquant une diminution de la virulence. (81, 82, 83, 84).

De même, l’évolution de la résistance aux phages peut amener les bactéries cibles à redevenir sensibles aux antibiotiques chimiques, ce qui augmenterait considérablement l’utilité des médicaments dans notre arsenal d’antibiotiques en déclin. Par exemple, un phage qui se fixe à la pompe d’efflux d’un antibiotique chez une bactérie peut la rendre plus sensible à ce dernier (72). Pourtant, quelques mutations résistantes aux phages ont aussi potentialisé la résistance aux antibiotiques in vitro chez E. coli (85). Cette pléiotropie impose d’étudier les mécanismes moléculaires sous-jacents aux compromis évolutifs lors du développement de phages à des fins thérapeutiques (84, 86).

Des succès notables dans le traitement d’urgence des infections résistantes aux antibiotiques (87–89) renforcent la confiance dans le fait que les phagothérapies pourraient être largement adoptées (90). Les résultats favorables obtenus avec ces approches (88) illustrent la valeur des considérations évolutionnistes dans l’élaboration du choix rationnel des phages pour des traitements qui minimisent (ou même capitalisent) sur l’évolution inévitable de la résistance aux phages chez les pathogènes bactériens cibles.

Évolution du cycle vital

Les progrès de la médecine évolutionniste ne se limitent pas à l’étude de l’évolution de la vulnérabilité et de la résistance aux maladies. D’autres progrès découlent de la reconnaissance des décalages entre les traits d’histoire de vie et l’environnement actuel. Les traits d’histoire de vie comprennent la croissance, la reproduction et la dynamique de survie (91, 92). Le temps et l’énergie sont alloués de manière concurrentielle à chacun de ces domaines (75). La sélection optimise l’équilibre entre ces investissements d’une manière qui tient compte des conditions écologiques et démographiques. Les perspectives d’histoire de vie peuvent identifier les tendances épidémiologiques dans le futur et le passé, déterminer quand les différences interindividuelles sont pathologiques ou adaptatives, et expliquer, par exemple, pourquoi la lutte contre l’infection n’est pas toujours une priorité d’adaptation (Voir les deux exemples de la figure 2)

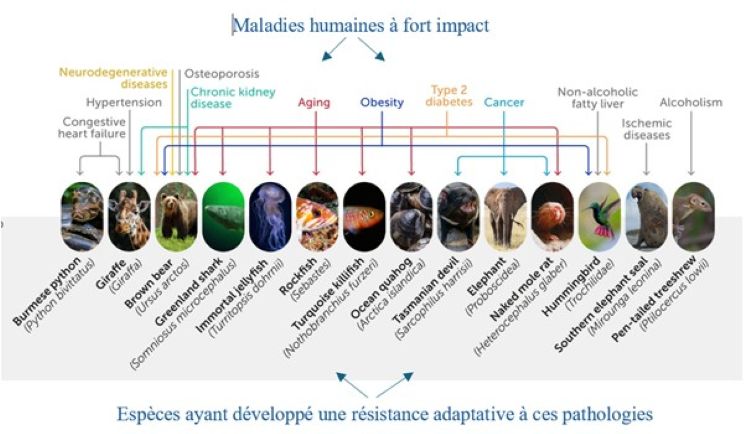

Figure 2 Stratégies adaptatives pour l’âge à la ménarche et pour le niveau de testostérone en fonction de différentes conditions écologiques et sociales (représentées ici par la surface inégale, ou paysage). Les compromis sont représentés par des poids qui font pencher la balance.

(A) Chez les femelles, l’âge à la ménarche se produit plus tôt ou plus tard en fonction de diverses conditions. Il est plus précoce si le risque de mourir avant de se reproduire est élevé. Il est plus tardif si des ressources sont garanties pour garantir une grossesse plus saine plus tardivement.

(B) Chez les mâles, les niveaux de testostérone sont plus élevés lorsque l’environnement pousse à la compétition pour l’acquisition d’un statut social, et plus bas lorsque l’environnement incite à l’investissement parental ou à la réparation corporelle.

Les normes de l’histoire de la vie reproductive des femmes ont profondément changé au cours de l’histoire récente par rapport aux modèles qui ont dominé l’évolution de notre espèce (93). À l’avenir, nous prévoyons des changements continus et à grande échelle dans les normes de reproduction, tels que la chute précipitée du nombre de descendants par femme (94). Ce qui aura inévitablement des répercussions de santé publique (95). Par exemple, la grossesse peut modifier le risque d’hypertension d’une femme (96), le risque de dépression à court terme (97) et le risque de prolapsus des organes pelviens plus tard dans la vie (98). Par conséquent, les changements dans l’âge à la première naissance, le nombre de grossesses et les intervalles entre les grossesses auront des répercussions sanitaires, donc sur les systèmes de santé publique.

Nous étudions les normes d’histoire en comparant des sociétés contemporaines et en collectant des archives fossiles. Les deux méthodes ne nous donnent qu’une estimation erronée et limitée (99, 100). Néanmoins, des différences importantes apparaissent, nos ancêtres avaient un âge plus avancé à la ménarche, un âge plus jeune à la première naissance, une durée d’allaitement plus longue par enfant et une descendance finale par femme plus élevée par rapport aux peuples postindustriels contemporains (101). Les disparités dans les modèles d’histoire de vie suggèrent que les maladies pour lesquelles le risque ou la résilience est lié à des événements d’histoire de vie sont très probablement différentes pour la plupart des gens aujourd’hui par rapport à nos homologues prémodernes (102).

L’allaitement maternel représente un domaine dans lequel, sans doute, le plus grand changement de normes d’histoire de la vie au cours de l’histoire. L’allaitement maternel est corrélé à un risque plus faible de diabète de type 2, d’hypertension, de maladies cardiovasculaires, de syndrome métabolique, d’infarctus du myocarde, de cancer du sein et de maladie d’Alzheimer chez les mères (103). Par conséquent, pour ces maladies, la résilience attribuée à l’allaitement était plus grande auparavant, et les risques concomitants continueront de changer à mesure que les taux d’allaitement changeront.

Au cours du siècle dernier, les filles ont montré un âge de plus en plus précoce à la maturation reproductive dans la plupart des régions du monde (104). Une perspective biomédicale pathologise ce schéma comme une puberté précoce, à la recherche de coupables toxiques (105). Cependant, la théorie d’histoire de la vie explique les relations entre les débuts sexuels et la valeur sélective (106). La stratégie adaptative des filles est d’avoir une première grossesse lorsque leur corps et leur situation peuvent assurer une grossesse et un nourrisson en santé (107). L’histoire moderne a diminué les exigences d’efforts physique et augmenté la disponibilité de la nourriture, ce qui a allégé les contraintes sur la croissance juvénile ; les filles ont donc accumulé suffisamment de ressources pour commencer leur phase de vie reproductive à un âge relativement plus précoce.

Bien que de bonnes conditions puissent favoriser une puberté plus précoce, il en va de même pour les mauvaises conditions. Les environnements difficiles rencontrés au début de la vie ont été associés à une maturation reproductive plus précoce chez les filles (108, 109). Alors qu’une perspective biomédicale présente ce phénomène comme une altération de la santé causée par la privation ou un traumatisme, une perspective évolutionniste suggère que ces stratégies d’histoire de vie sont parfaitement adaptées au contexte écologique anticipé d’un individu (110, 111). Dans les conditions à faible risque, il s’adapte pour retarder la puberté afin d’atteindre une plus grande taille corporelle et un meilleur statut social, et dans des conditions à haut risque, pour accélérer la puberté afin d’éviter le risque de décès avant de se reproduire (92, 110).

Les compromis de l’histoire de vie diminuent parfois les défenses de la maladie en faveur de l’effort de reproduction. Une perspective évolutionniste met en évidence le rôle de la testostérone dans la modulation des allocations du cycle de vie de manière à maximiser la fitness dans diverses conditions (112). La perspective biomédicale suppose qu’un faible taux de testostérone reflète une pathologie (113) et qu’il y a un énorme intérêt à améliorer le taux de testostérone chez les hommes, apparemment en l’augmentant (114, 115). En revanche, une perspective évolutionniste met en évidence comment la testostérone module le compromis entre l’investissement dans la survie et la reproduction, et que les variations des niveaux de testostérone peuvent être adaptatives dans différents contextes (112, 116). Chez de nombreuses espèces, la testostérone des mâles est élevée pendant la compétition intrasexuelle, probablement pour obtenir un statut social qui leur permet d’avoir accès à un partenaire (117, 118). Un taux élevé de testostérone se fait au prix de l’immunosuppression (bien que les détails soient débattus) et des comportements (par exemple, l’agressivité) qui sapent les liens de couple et le comportement paternel (112, 119). En réponse à une maladie ou à un traumatisme, les niveaux de testostérone peuvent diminuer dans le cadre d’une stratégie d’adaptation facultative pour promouvoir la fonction immunitaire et décourager les comportements à risque, c’est-à-dire privilégier l’investissement dans la survie plutôt que dans la reproduction (118, 120). Les futures recherches biomédicales pourraient bénéficier de l’application d’une compréhension évolutionniste du rôle de la testostérone pour aider à améliorer la santé mentale et physique des hommes.

Les perspectives évolutionnistes éclairées par la théorie de l’histoire de vie (Figure 2) ont été une source importante d’informations sur le risque, l’étiologie et le traitement des maladies. Cependant, il existe encore un énorme potentiel inexploité pour utiliser cette approche afin de mieux comprendre les trajectoires de changement de physiologie (niveaux d’hormones et fonction immunitaire) au cours de la vie et de déterminer si celles-ci font partie de la trajectoire « normale » de la vie humaine, qui implique des compromis adaptatifs et des réponses aux signaux environnementaux et sociaux. À l’avenir, les perspectives d’histoire de la vie aideront à redéfinir les pathologies dans le cadre de réponses normatives plus larges façonnées par l’environnement dans lequel un organisme se développe et vieillit.

Il n’est ni faisable ni efficace de fournir toutes les interventions de prévention des maladies à tout le monde. Par conséquent, il est crucial d’identifier les groupes à risque auxquels les cliniciens peuvent proposer des interventions ciblées et appropriées le plus tôt possible. Une meilleure compréhension de la relation entre les traits d’histoire de vie et l’étiologie et le risque de maladie peut nous aider à déterminer si des individus spécifiques à haut risque de certaines maladies peuvent être identifiés sur la base de certains modèles d’histoire de vie. Une courte entrevue sur l’histoire de vie ou un examen des dossiers médicaux pour identifier ces personnes serait cliniquement facile, moins coûteuse et plus simple que les méthodes de dépistage impliquant des biomarqueurs ou la neuroimagerie. La capacité d’identifier les personnes à haut risque en fonction de certains modèles d’histoire de vie ouvrirait de nouvelles possibilités d’intervention préventive.

Médecine évolutionniste et santé publique

Les humains sont d’incessants modificateurs de leurs niches, indépendamment des besoins ou des pressions adaptatives (121). Leurs actions technologiques et environnementales cumulatives peuvent affecter l’environnement d’une manière qui dépasse leurs capacités d’adaptation physiologique, entraînant un décalage évolutionniste. Ce décalage se produit lorsqu’un organisme est exposé à un environnement qui dépasse ses capacités adaptatives, et c’est l’une des principales voies vers la dégradation sanitaire (122). Elle peut être exacerbée par des signaux environnementaux agissant au début du développement, reflétant le concept connexe de décalage développemental – où un organisme développe son phénotype en fonction des signaux présents, mais rencontre plus tard un environnement inadapté à ce phénotype (123). La santé publique s’intéresse aux grandes tendances de la morbidité au sein de la population et aux moyens d’en réduire les répercussions. À cet égard, ces deux concepts d’inadéquation prennent de plus en plus d’importance.

Les exemple les plus évidents sont l’obésité et les troubles métaboliques à l’origine, entre autres, du DT2 et des maladies cardiovasculaires. Ces maladies non transmissibles ont augmenté rapidement depuis la Seconde Guerre mondiale et sont généralement associés au développement, à l’industrialisation et à la commercialisation rapides des aliments transformés. Traditionnellement, ces maladies ont été considérées comme liées au « mode de vie », incitant les individus à l’exercice et aux changements alimentaires (124, 125). Pourtant, il existe des preuves convaincantes qu’une fois que l’obésité est établie, elle crée de nouveaux points de consigne physiologiques qui rendent difficile son inversion permanente (126). Il est donc nécessaire de déplacer l’attention de l’individu vers la population. Cette reconnaissance s’inscrit progressivement dans les politiques publiques, par exemple, par le biais de taxes sur les denrées alimentaires et de restrictions sur la publicité alimentaire destinée aux enfants.

L’inadéquation évolutionniste présentée par l’écosystème nutritionnel moderne peut être encore aggravée par des facteurs de développement. Par exemple, la dénutrition fœtale peut induire des réponses régulatrices adaptatives qui conviennent aux environnements postnatals à faibles ressources nutritives, mais pas aux environnements à fortes ressources (123). L’inadéquation développementale qui en résulte augmente le risque de maladie, créant ainsi un impératif de santé publique pour améliorer la nutrition avant et pendant la grossesse. D’autre part, l’obésité maternelle avant et pendant la grossesse – surtout si elle est associée au diabète gestationnel – peut également induire des réponses fœtales qui entraînent un risque accru d’adiposité et de diabète chez la progéniture (127). Contrairement à d’autres aspects de la physiologie placentaire, le placenta ne limite pas le transfert de glucose vers le fœtus, ce qui entraîne une hyperinsulinémie fœtale avec des conséquences adipogènes. Cette mauvaise santé signe le décalage évolutionniste ; c’est-à-dire l’exposition à un environnement jamais rencontré auparavant dans l’histoire évolutionniste de l’individu, telle que l’obésité maternelle. De même, le remplacement du lait maternel par des préparations artificielles est une nouveauté évolutionniste avec des résultats métaboliques à long terme (128).

Ainsi, plutôt que de parler de maladies liées à l’individu, il serait plus approprié d’utiliser de parler de « maladies liées à l’Anthropocène », imposant de déplacer nos interventions vers des mesures fondées sur la population et les systèmes (13).

Le concept de maladie liée à l’Anthropocène peut être étendu à partir des principes évolutionnistes de l’inadéquation. Par exemple, l’augmentation rapide de la prévalence des maladies allergiques s’explique généralement par l’hypothèse hygiéniste qui met l’accent sur la suppression des parasites en début de vie (129). D’autres interventions modernes telles que les césariennes, l’utilisation d’antibiotiques et l’alimentation au lait de vache dès la naissance peuvent entraîner des changements à long terme dans le microbiote avec de vastes implications pour la santé (128, 130).

L’impact du stress maternel pendant la grossesse sur le développement du cerveau fœtal est bien démontré chez les rongeurs et les lagomorphes. Par exemple, il a été démontré que le stress maternel chez le lièvre d’Amérique (Lepus americanus), dû à l’exposition aux prédateurs, possède une valeur adaptative en augmentant a sensibilité de la progéniture à ce risque (131). Inversement, des études humaines récentes ont établi un lien entre un stress maternel modéré et un développement altéré des fonctions exécutives chez les enfants (132). Cela reflète comment un ancien mécanisme adaptatif de plasticité développementale est devenu inadapté dans l’environnement social moderne à haut stress, entraînant chez l’enfant une dysrégulation émotionnelle et comportementale, et des problèmes de capacité d’attention interférant avec la scolarité.

Une autre manifestation de maladie liée à l’Anthropocène peut être observée dans l’augmentation rapide de la prévalence mondiale des troubles mentaux chez les adolescents (133, 134). Là encore, il ne faut pas se concentrer sur les individus, mais sur l’évolution culturelle (13). Ce nouveau contexte écologique et social conduit les parents à surprotéger protège les enfants et à majorer le niveau des attentes.

L’essor des technologies numériques est un nouveau défi pour la santé mentale. L’émergence d’Internet, des médias sociaux, du métavers et d’autres technologies a exposé les humains à une quatrième dimension « virtuelle » différente de tout ce que notre espèce a connu auparavant (135). Cela peut avoir des impacts majeurs non seulement sur notre santé mentale et notre résilience psychologique, mais aussi sur le fonctionnement des institutions sociales avec lesquelles les humains ont évolué en tant qu’animaux sociaux. On peut dire que le champ des interactions humaines est devenu beaucoup plus large, mais aussi moins profond, que celui avec lequel nous avons évolué (136). Comme il est peu probable que le rythme des changements technologiques ralentisse, le développement de compétences essentielles telles que la résilience psychologique, la maîtrise de soi et l’empathie, exigeront une plus grande attention des systèmes d’éducation et de santé publique préventive.

COVID-19 et évolution

Le rôle central de la médecine évolutionniste dans la santé mondiale a été mis en évidence par la récente pandémie de SRAS-CoV-2. Une nouvelle zoonose résulte d’un processus évolutionniste dans lequel un agent pathogène souvent mal adapté pénètre dans la population humaine à partir d’un réservoir animal. La transmission interhumaine est peu probable au départ, mais une fois qu’elle se produit, ce nouvel hôte offre à l’agent pathogène plus de possibilités et de temps d’adaptation et de transmission. Les modèles évolutionnistes cherchent à déterminer quels virus présentent le plus grand risque de franchissement de la barrière d’espèce, nommé : « saut zoonotique ». (137–139).

Pour comprendre et prédire l’évolution d’une pandémie, les épidémiologistes doivent caractériser la transmissibilité, la virulence et le potentiel de réinfection d’un virus, ce qui est extrêmement difficile (140). De plus, ces dimensions ne sont pas fixes, elles changent au gré du comportement humain et de l’évolution du virus. Cependant, les scenarios évolutionnistes sont précieux et permettent parfois de déterminer les et sur les variant susceptibles d’avoir un succès évolutionniste (141). Par exemple, ceux qui augmentent la transmission au début de la pandémie. Avec la COVID-19, nous avons assisté à une évolution et à une propagation immédiates de la mutation D614G qui a augmenté la transmissibilité, suivie de vagues successives des variants Alpha, Delta et Omicron. Les modèles évolutionnistes ont correctement prédit les propriétés des variants victorieux : l’avantage de transmission est plus important que l’échappement immunitaire, en particulier en début de pandémie, et les variants capables de réinfecter ne réussissent que s’ils présentent avant tout une transmissibilité élevée (142).

Bien que d’une importance vitale, l’évolution de la virulence est plus difficile à prévoir. Il existe une croyance selon laquelle un compromis virulence-transmissibilité conduira inévitablement les agents pathogènes à développer une virulence réduite. L’idée de base est simple : les agents pathogènes qui maintiennent leurs hôtes en vie et mobiles seront mieux à même de transmettre que ceux qui tuent ou neutralisent leurs hôtes. Malheureusement, cela n’est pas systématique. L’exemple canonique du virus de la myxomatose chez les lapins australiens ne parvient pas à valider cette hypothèse, car s’il a bien réduit sa virulence au début, sa virulence a beaucoup augmenté par la suite (143).

Les modèles de compromis virulence-transmissibilité supposent que les changements de virulence ont des effets appréciables sur la valeur adaptative virale, mais c’est souvent faux (144). Dans le cas de la COVID-19, par exemple, les maladies graves et les décès surviennent généralement une semaine ou plus après la fin de la période infectieuse habituelle. Le sort de l’hôte à ce stade a peu ou pas d’impact sélectif sur le virus, qui s’est probablement déjà transmis. Et même avec ce compromis, nous ne pouvons pas compter sur le déclin de la virulence dans les premières années d’une zoonose émergente. Lorsqu’un agent pathogène pénètre pour la première fois dans la population humaine, il est peu probable qu’il se trouve à cette frontière de virulence-transmissibilité. Les changements évolutifs initiaux peuvent impliquer des augmentations ou des diminutions de la virulence, en fonction des propriétés de la souche initiale et du hasard de l’approvisionnement en mutations (145) (146). Il est d’autres raisons pour lesquelles la virulence peut ne pas décliner. Dans le cas de la poliomyélite, la virulence du virus ne résulte pas d’une optimisation, mais d’une évolution « myope » à l’intérieur de l’hôte, car le système nerveux qu’il envahit est pour lui une « impasse évolutionnistes » à partir duquel il n’y a pas de transmission ultérieure.

Les exemples présentés jusqu’à présent s’appuient l’adaptation darwinienne par sélection naturelle. L’autre grande idée de Darwin était celle de l’ascendance commune de tous les êtres vivants, et cette idée a également été inestimable pour comprendre la dynamique d’une infection émergente. Les régions génomiques associées à une infection grave (147) et celles qui inversement offrent une certaine protection ont été identifiés comme héritées de nos ancêtres néandertaliens (148). Le séquençage généralisé du génome entier a fourni une énorme mine de données, avec un million de séquences du SRAS-CoV-2 (149) (150). On a récemment examiné en détail l’utilisation des techniques phylogénétiques et phylodynamiques pendant la COVID-19 et nous en mentionnons ici quelques exemples. L’analyse phylogénétique des séquences de la COVID-19 obtenues fin février 2020 a permis d’établir que le SRAS-CoV-2 circulait sans être détecté depuis des semaines dans l’État de Washington (151) et a marqué un tournant dans la stratégie de contrôle aux États-Unis (152). L’analyse phylogénétique s’est également avérée utile pour établir ou exclure des sites de transmission suspects (153) et a aidé à déterminer la répartition des cas secondaires et le rôle de la superpropagation (154). Les approches phylogénétiques ont également fourni des indices sur les processus par lesquels les variants préoccupants émergent : les variants Alpha et Omicron divergent avec des longueurs de branche inhabituellement longues par rapport à d’autres souches (155, 156). Cela suggère que chacun peut s’être différencié au cours d’une infection à long terme, peut-être chez une personne immunodéprimée (157, 158). En effet, l’inférence phylogénétique et la théorie de l’évolution suggèrent ensemble que les patients immunodéprimés peuvent représenter une source importante de nouveaux variants préoccupants (159).

De multiples facteurs limitent les prévisions robustes sur la façon dont la pandémie pourrait progresser. Par exemple, les progrès thérapeutiques sont susceptibles d’augmenter la population immunodéprimée. Des degrés variables d’immunité dans la population mondiale conférés par des vaccins d’efficacité variable avec des cibles différentes peuvent donner lieu à des possibilités d’adaptation pour le virus. De plus, de nombreuses espèces sensibles au SRAS-CoV-2 ont été identifiées, et la transmission anthropo-zoonotique de la COVID-19 a maintenant été documentée chez des espèces telles que le chien, le chat et le cerf de Virginie d’Amérique du Nord (160, 161). Cela pose un risque de réinfection humaine par des variants qui ont subi une évolution ultérieure chez une autre espèce hôte. En effet, une réinfection zoonotique de l’homme s’est déjà produite dans des élevages de visons (162).

Alors que la pandémie de SRAS-CoV-2 se poursuit, les perspectives évolutionnistes restent essentielles non seulement à la gestion de la santé publique, mais aussi aux politiques publiques. Pour réduire les risques futurs de zoonoses, les accords internationaux doivent refléter pleinement les connaissances fournies par une perspective évolutionniste (163).

Surmonter la résistance humaine aux mesures de santé publique

L’un des aspects les plus déroutants du comportement humain est de s’engager sciemment dans des activités qui nuisent à sa propre santé. Nous savons que trop manger, fumer, prendre des drogues, conduire vite et se battre sont mauvais pour nous. Nous savons inversement que l’exercice et les vaccins sont bons, pourtant, une proportion importante de personnes, y compris certaines bien éduqués, choisit d’ignorer ce conseil.

Si les gouvernements sont chargés de promouvoir le bien public, les individus doivent se préoccuper de leur fitness darwinienne individuelle et de celle de leurs proches, en particulier leurs enfants (164). L’une des idées les plus importantes de la médecine évolutionniste est que la sélection naturelle fonctionne pour maximiser la fitness inclusive (proche de la sélection de parentèle), et pas simplement la survie individuelle. La théorie de l’histoire de vie montre clairement qu’il peut y avoir des compromis entre les traits de la reproduction et ceux de la longévité. Chez l’humain, en outre, la reproduction elle-même comporte des risques de mortalité maternelle et d’infection. Les humains mâles, les pauvres, les personnes à risque élevé de ne pas trouver de partenaire, les personnes les moins en mesure de subvenir à leurs besoins fondamentaux, et en particulier celles qui ont des enfants dont les besoins immédiats doivent être satisfaits, tous ceux-là font partie de ceux pour qui la prise de risque à court terme est plus importante que les considérations de santé à long terme (165). Ces groupes semblent être ceux qui respectaient moins les directives de distanciation sociale pendant la pandémie de COVID-19 (166).

Beaucoup de mesures de santé publique sont des dilemmes classiques, car si elles aident la société, elles n’apportent qu’un avantage faible ou négligeable à l’individu ou à ses enfants. Se faire vacciner quand on est jeune pour une maladie qui nuit essentiellement aux personnes âgées est un dilemme, y compris pour les ministères publics. La coopération entre des individus sans lien de parenté est difficile à maintenir. L’application des mesures de santé publique par le biais de la législation et du maintien de l’ordre est souvent impraticable et coûteuse, et peut porter atteinte aux droits de l’homme. Une approche écologique comportementale prédit que les coûts et les avantages individuels guident la prise de décision comportementale (167), de sorte que la manipulation des gains peut être la stratégie la plus efficace pour favoriser un changement de comportement en matière de santé. De nombreux gouvernements ont tenté de promouvoir la vaccination avec des récompenses ou en limitant la liberté de déplacement des non-vaccinés contre la covid-19. Ce qui a eu un effet certain en France (168).

La réputation est l’un des bons moyens de coopération entre des personnes non apparentées (169). Cependant, les coûts de la réputation sont souvent de portée limitée à son réseau social, voire inefficaces si la communauté ne se soucie pas des comportements nuisibles concernés, voire les promeut. Certaines personnes peuvent adopter des croyances bizarres en matière de santé (telles que des théories du complot farfelues sur les vaccins) non pas à cause de malentendus scientifiques, mais parce que la croyance devient un marqueur social de l’identité de groupe, et que les avantages d’appartenance à un groupe culturel ou politique sont leur principale priorité. Les sentiments anti-vaccins peuvent co-évoluer avec les pandémies, s’épanouir dans ces petits groupes – en particulier lorsque les risques de maladie sont faibles – et aider la maladie à réapparaître plus tard (170, 171). Empêcher les gens de rejoindre de tels groupes, ou persuader les gens que ces groupes sont toxiques, peut se révéler plus efficace que tout argument scientifique.

Si certaines décisions semblent problématiques, il faut cependant respecter l’hétérogénéité des gains vécus par les différents groupes au sein de la société. Par exemple, si une fille décide d’avoir un bébé alors qu’elle est jeune et célibataire, elle peut en avoir tacitement estimation les coûts et les avantages et tenir compte de facteurs tels que la capacité de sa mère à l’aider à s’occuper des enfants avant qu’elle ne succombe à des problèmes de santé liés à l’âge (172). Les jeunes hommes qui choisissent de ne pas utiliser de préservatif peuvent inconsciemment privilégier la reproduction plutôt que le risque d’infection par le VIH, surtout dans les environnements où il existe d’autres risques de mortalité plus importants (173). Les coûts et les avantages pour les individus et leurs enfants ne peuvent pas être considérés comme univoques. Cela met en évidence l’énorme défi que représente le changement de comportement. Les campagnes de sensibilisation à la santé peuvent certainement être utiles, mais changer uniformément les coûts et les avantages est économiquement coûteux pour les sociétés. Améliorer les perspectives en offrant de bonnes opportunités d’éducation et d’emploi, en éliminant la discrimination et en réduisant des risques sociaux tels que la criminalité, peut encourager les individus à privilégier une vision à plus long terme et peut donc promouvoir un comportement préservant la santé, en particulier dans les groupes défavorisés.

Regards vers le futur

Notre objectif a été d’imaginer un avenir dans lequel la médecine évolutionniste accélère les solutions biomédicales et éclaire des politiques de santé publique efficaces. Alors que nous sommes tous confrontés à un avenir de plus en plus incertain, l’application efficace des nombreux outils et lentilles de la médecine évolutionniste (théorie d’histoire de vie, compromis, coévolutions, inadéquations, contraintes de sélection, niveaux de sélection, sélection sexuelle) (4) sera cruciale pour affronter les défis sanitaires émergents. La médecine évolutionniste a déjà fourni des informations précieuses dans des domaines tels que le cancer, les maladies infectieuses et la santé reproductive, en utilisant des cadres basés sur l’émergence de la résistance et la théorie d’histoire de vie, mais il reste encore beaucoup plus à réaliser.

Un large éventail de prédictions et de modèles éclairés par des principes évolutionnistes peuvent être exploités pour soutenir les chercheurs qui s’efforcent de contrer de prévisibles effets néfastes sur la santé. Nous avons décrit certains des domaines les plus importants dans lesquels les approches évolutionnistes sont utilisées pour élaborer des stratégies plus efficaces pour une gamme de problèmes de santé humaine. Nous avons montré comment l’approche profondément intégrative de la médecine évolutionniste reliant la santé à travers les générations, les espèces et les écosystèmes peut révéler des informations que ne peuvent pas révéler la biomédecine appliquée, traditionnellement et nécessairement réductrice.

Comme l’a affirmé le généticien et biologiste évolutionniste Theodosius Dobzhansky, « Rien en biologie n’a de sens si ce n’est à la lumière de l’évolution » (174). Par conséquent, toutes les innovations en sciences de la vie dans les décennies à venir reposeront dans une large mesure sur les approches actuellement développées par les leaders de la médecine évolutionniste. Une plus grande collaboration interdisciplinaire est essentielle pour exploiter systématiquement le pouvoir de génération d’informations de la médecine évolutionniste afin de comprendre, de prévenir et de traiter les menaces existantes et émergentes pour la santé humaine, animale et planétaire.

Traduction : Luc Perino

Bibliographie

Natterson-Horowitz B, Aktipis A, Fox M, Gluckman PD, Low FM, Mace R, Read A, Turner PE, Blumstein DT

The future of evolutionary medicine: sparking innovation in biomedicine and public health

Front Sci. 2023;1:997136

DOI : doi: 10.3389/fsci.2023.997136

Et pour aller plus loin

Profil de nos 5000 abonnés

| Par catégorie professionnelle | |

| Médecins | 27% |

| Professions de santé | 33% |

| Sciences de la vie et de la terre | 8% |

| Sciences humaines et sociales | 12% |

| Autres sciences et techniques | 4% |

| Administration, services et tertiaires | 11% |

| Economie, commerce, industrie | 1% |

| Médias et communication | 3% |

| Art et artisanat | 1% |

| Par tranches d'âge | |

| Plus de 70 ans | 14% |

| de 50 à 70 ans | 53% |

| de 30 à 50 ans | 29% |

| moins de 30 ans | 4% |

| Par motivation | |

| Patients | 5% |

| Proche ou association de patients | 3% |

| Thèse ou études en cours | 4% |

| Intérêt professionnel | 65% |

| Simple curiosité | 23% |

Choisissez de recevoir régulièrement

Médecine évolutionniste (ou darwinienne)

Depuis quelques années, le problème de l'antibiorésistance, les progrès de la génomique, la redécouverte du microbiote et la prise en charge de maladies au long cours, nécessitent l'introduction d'une pensée évolutionniste dans la réflexion clinique.

Le premier diplôme universitaire intitulé "Biologie de l'évolution et médecine" a été mis en place à la faculté de Lyon en 2016.

RARE

Site médical sans publicité

et sans conflit d'intérêts.

Anthropologie / Adaptations / Sociobiologie / Culture

• Adaptation : Bel exemple d'adaptation à la plongée en apnée • Adaptation : [...]

Vous aimerez aussi ces humeurs...

De panacées en blockbusters - Les panacées sont définies comme des médicaments pouvant tout guérir. L’Histoire en [...]

La cigarette au cinéma - Les producteurs de films ont une obsession budgétaire bien compréhensible. La [...]

Le sens des retours et la maladie d’Alzheimer - Chaque été, lorsque la France vadrouille et que se taisent les législateurs et [...]

Coût des années/qualité de vie - L’année/qualité de vie est l’unité qui établit le rapport entre le coût financier [...]

La surdité change de camp - Après les obus de la guerre et les usines qui ont assourdi nos parents, voici venir le temps de [...]

Vous aimerez aussi...

Évolution des hormones thyroïdiennes - Abstract du premier article : hormones thyroïdiennes Les hormones thyroïdiennes (THs, T3/T4) [...]

Longévité des mammifères : gros cerveau et gènes de l’immunité - Pourquoi les chats vivent-ils généralement plus longtemps que les chiens ? De nouvelles [...]

Des clones mutants éliminent les tumeurs - Les clones mutants dans l'épithélium normal surpassent et éliminent les tumeurs [...]

Avantages pour les daltoniens chasseurs - Le daltonisme est souvent vu comme un handicap, mais dans certaines situations spéciales, c'est [...]

Un virus géant qui a façonné l'arbre de vie - Cette étude a identifié une famille de virus géants qui a peut-être joué un rôle clé dans [...]

Ouvrages de Luc Perino

Sapiens chez le bobologue - Luc Perino ▪ Ed du 81, novembre 2023 C'est la quatrième édition du désormais célèbre [...]

Les Non-maladies - Luc Perino ▪ Seuil, janvier 2023 La médecine moderne a indubitablement accompli de grands [...]

Patients zéro - Histoires inversées de la médecine - Luc Perino ▪ La Découverte, mars 2020 L'Histoire célèbre les victoires que les médecins [...]

La Sagesse du Médecin - Luc Perino ▪ Editions du 81, juillet 2020 Luc Perino est un auteur déjà apprécié des [...]

Darwin et les sciences de l'évolution pour les nuls - Luc Perino ▪ Pour les nuls 2018 Voici une passionnante histoire de la vie et du genre [...]

La phrase biomédicale aléatoire

Plusieurs observations indépendantes valent mieux qu'une, et leur quantité l'emporte. Mais non les opinions .

― Paul Valéry